2023年6月16日,长江中下游的天空像被戳破的水袋,雨水哗啦啦地浇了下来。这一天,上海人收起了阳台上晾了半干的衣服,南京人翻出囤积已久的除湿袋,杭州的游客默默退掉了周末的西湖游船票——没错,梅雨它又双叒叕来了。

为啥叫“梅雨”?一场“湿魔法攻击”。是名字比天气还黏糊

“梅雨”这名字,听着挺有诗意,实际却古人发现,这雨专挑江南梅子变黄的时候下,干脆取名“梅雨”。又因空气湿得能拧出水,衣服三天晾不干,被子长出蘑菇,老百姓愤而改名“霉雨”。冷空气和太平洋暖湿气流的“拉锯战”。是

气象专家则一本正经地解释:这两股势力在长江中下游上空僵持不下,谁也不肯退兵,末了干脆就地泼水打架。

2023年的梅雨:迟到早退,还搞“地域歧视”

这种“旱的旱死,涝的涝死”的分化,连气象专家都挠头:冷空气摸鱼,副热带高压躺平。本该推动雨带北移的副热带高压,2023年表现得像“拖延症晚期”,导致雨带在长江中下游赖着不走,江南反而被“跳单”。

梅雨生存指南:防潮防霉防暴躁

1. 衣服保卫战:密封袋是救星!梅雨季的晾衣架堪比“当代刑具”——挂上去的衣服永远潮唧唧。聪明人直接上烘干机,或祭出终极奥义:“多买七件T恤,轮流穿”。

2. 健康警报:湿疹患者苦笑着掏出药膏,关节炎人士默默戴上护膝。医生提醒:空调房别贪凉,湿度超70%时记得开除湿,否则关节比天气预报还准。

3. 出行玄学:路上积水能养鱼?别慌!牢记“三不原则”:不蹚深水(小心窨井盖失踪),不钻山沟(泥石流专治不服),不在树下接电话(雷雨专劈手机党)。

农民伯伯的悲喜剧:梅雨是“天使也是恶魔”

对江苏种水稻的老王来说,梅雨是“及时雨”:“插秧就等这场雨,省了抽水钱!”。安徽收麦子的老张却愁秃了头:“麦子泡水里,直接发芽给你看!”——这种惨剧叫“烂麦场”,2023年因梅雨延长,安徽部分麦田损失惨重。

极端情况更魔幻:

梅雨冷知识:没有它,江南可能变沙漠?

别看梅雨烦人,它细想来是长江中下游的“隐形功臣”。专家测算,这里全年30%的降水靠梅雨输送。假如没了梅雨:

难怪古人边骂边写诗:“黄梅时节家家雨,青草池塘处处蛙”(宋·赵师秀)。翻译成大白话:虽然浑身湿哒哒,听蛙叫吃杨梅,也算苦中作乐吧!

尾声:2024年的梅雨会乖吗?

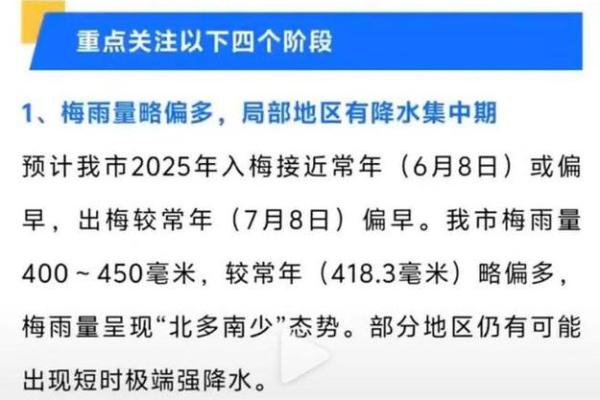

2023年梅雨刚走,2024年的梅雨已在路上——6月19日准时登陆上海。而2025年?专家预测长江中下游6月中旬后期入梅,南京人已提前清空地下室:“管它哪天来,先给衣柜贴封条!”。

毕竟在江南生活,没点防潮技能傍身,怎能笑看风云(和霉菌)呢?