寒气初探的早晨,街角饺子馆的蒸笼正喷吐着团团白雾,老板老李扯着嗓子招呼:“倭瓜馅饺子出锅喽!”几位裹着厚棉衣的老街坊搓着手钻进店里,咬开金黄的饺子馅,烫得直哈气,却笑得眼角堆起皱纹:“立冬不吃这口,耳朵怕是要造反咯!”

而在南京的菜市场里,王阿姨拎着的菜篮格外不同——大捆水灵灵的生葱堆成了小山。旁边相熟的老姐妹打趣:“买这么多葱,家里开面馆呀?”王阿姨扬扬手里的葱:“一日半根葱,入冬腿带风!今日立冬,回去拌豆腐、卷饼子,全家吃了不怕湿寒气!”

南北餐桌上的“入冬仪式”

北方:饺子里的季节密码

当北风开始呼啸,京津人家厨房里便传出“笃笃”的剁馅声。饺子皮一捏,仿佛把整个秋天的丰饶都包了进去。老天津卫的倭瓜饺子最是讲究:夏天存下的倭瓜在窗台上糖化数月,立冬这天切碎拌馅,甜糯中带一丝绵软,蘸上醋蒜汁儿,吃得人额头冒汗,心里踏实。老人们总念叨:“饺子耳朵形,吃了它,西北风再狠也卷不走你的耳朵!”

南方:肉香弥漫的滋补江湖

过长江向南,滋补的画风陡然浓郁。街头羊肉炉的香气能绊住行人脚步,师傅抡着大勺在陶锅里搅动棕红油亮的汤底,当归、枸杞在沸腾的羊肉间浮沉。家家户户的厨房也不遑多让,麻油鸡在砂锅里“咕嘟”冒泡,米酒香混着老姜的辛辣飘出窗外。在福州,甘蔗摊前排起长队,主妇们精挑细选紫皮甘蔗:“立冬啃根蔗,来年牙不疼!”咔嚓一口,清甜汁水瞬间冲淡了初冬的燥意。

厨房里的养生智慧:四碗暖汤的温度

1. 红枣山药汤:几颗红枣在瓷碗里浮沉如红玛瑙,山药炖得绵软,桂圆肉吸饱糖水变得晶莹透亮。冬日午后捧一碗慢慢啜,暖流从喉咙滑到胃里,指尖的寒意不知不觉就散了。

2. 龙眼小米粥:小米粥咕嘟着冒起金泡,龙眼肉煮成半透明,花生仁藏身其中。晨起一碗下肚,米粒的温柔裹着龙眼的清甜,肠胃像裹了层绒毯般舒适。

3. 藕杞莲生汤:莲藕片脆中带粉,枸杞如红珠点缀汤面,花生的油脂香钻进鼻腔。这碗清润的汤水下肚,皮肤仿佛喝饱了水,再不怕北风抽干水分。

4. 萝卜炖羊腩:北方家庭的火炉上总有这一锅。萝卜吸足羊肉油脂变得透亮,羊腩炖得酥烂,筷子一夹就脱骨。寒气最重的夜晚来一碗,浑身毛孔都暖得舒展开来。

因人而异的“补冬密码”

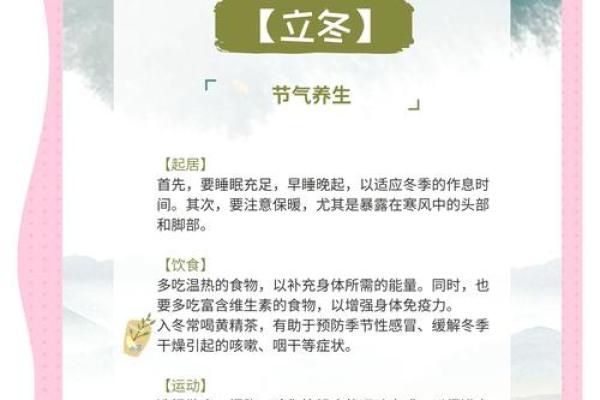

比食补更重要的小事

太阳变得慵懒,早睡晚起成了养生正道。别和闹钟较劲,等阳光爬上窗棂再披衣起身,让身体跟随自然的节奏悄悄蓄能。

睡前热水漫过脚踝,加点艾草生姜煮的水,脚趾在盆底舒服地蜷缩。泡到鼻尖沁出细汗时钻进被窝,整夜脚心都像揣着暖炉。

正午阳光正好,去公园慢跑几圈。看见长椅别急着坐,先打套太极活动肩背。当手掌推转间带起微风,寒气便无处落脚。

藏在节气里的生活哲学

立冬的餐桌上,一碗饺子、一锅热汤,皆是祖先应对自然的智慧。北方人用倭瓜的甜糯锁住夏秋阳光,南方人以甘蔗的清甜化解冬日燥郁。当现代人依赖暖气空调时,这些朴实的食俗提醒着我们:顺应天时,方得自在。

窗外风声渐紧,屋里砂锅“咕嘟”作响。孩子踮脚偷捏饺子被轻拍下手,老人笑着舀起热汤吹了吹。这一刻的暖意,是胃里化开的倭瓜甜香,是齿间清冽的甘蔗汁,更是围坐时彼此映照的笑脸——原来最好的“补品”,不过是一起好好吃饭的时光。