1. 当两种历法在1967年“握手”

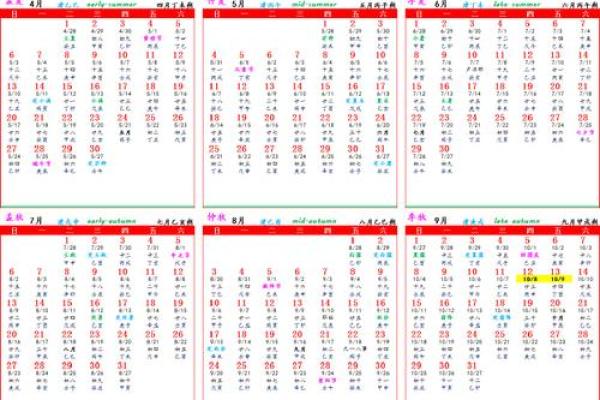

1967年着一年里,两种日历的对应关系像一场精心编排的舞蹈:

着种错位感就像两个人并肩走路却总差半步——打个比方来说阳历5月已想查哪天?老一辈得翻厚如砖头的纸质万年历,如今手机一点就搞定,那种指尖划过泛黄纸页的仪式感,却成了时代的注脚。农历里的“阳历成分”,靠太阳位置精准触发。是

2. 节气:太阳给地球的“定时短信”

二十四节气1967年的节气如何计算?关键在两种“算法”的较量:

有趣的是,节气在阳历中几乎“赖着不走”:6月前,节气总在6日或21日左右;7月后,则推迟到8日或23日附近。打个比方来说1967年:

3. 闰月:给农历“打补丁”的智慧

农历每月29或30天,一年比阳历少11天。为了“对齐”季节,古人发明了“闰月”:当某个月只有节气、没有中气(如农历七月只有节气白露,没有中气秋分),该月就定为闰月。

1967年没闰月,相邻年份有——譬如说吧1968年闰七月。想象一下:若1967年出现闰六月,那着一年就有两个“六月”,荔枝能多吃一个月!着种设计只为让春节总在冬天、端午总在夏天,避免节日“穿越”到错误季节。

4. 生活中历法转换的妙用

📅 历法转换,一场跨越时空的对话

1967年的日历早已泛黄,历法背后的智慧依然鲜活。今儿个,我们手机一秒切换农历阳历,却可能忘了:每一组日期背后,是古人观星望月的执着,是农民“抢节气”的汗水,也是普通人生活中“双生日”的小确幸。下次翻日历时,不妨想想——你手中的平凡一日,曾是半个世纪前某人眼中的“吉日”或“农时”,而未来的某天,我们的今儿个也会成为他人换算的有趣谜题。