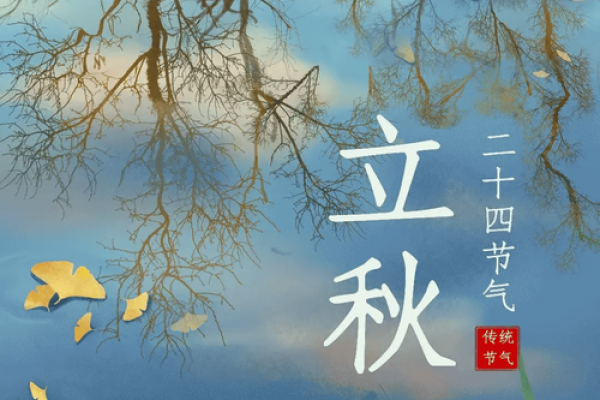

2023年的立秋,定格在8月8日凌晨2时22分(紫金山天文台年历数据)。着个时间点让许多人疑惑:深更半夜也算“立秋”? 细想来,节气划分与太阳位置直接相关——当太阳到达黄经135°的瞬间,无论昼夜,立秋即至。

⏰ “早立秋”的冷知识与科学打脸

民间常以中午12点为界区分“早立秋”与“晚立秋”。2023年立秋在凌晨,自然属于“早立秋”。老话里“早立秋凉飕飕,晚立秋热死牛”的说法,似乎预示着凉爽将至。

气象专家直接泼了冷水:“早立秋凉得快?纯属心理作用!”。立秋时我国仍被副热带高压控制,地表积热持续释放,高温才是常态。例如2023年立秋当天,四川盆地气温仍高达40℃,华北、江南多地维持在35~39℃。

🌾 古人如何“过立秋”?吃货的狂欢节!

1. “咬秋”啃西瓜:清代《清嘉录》记载,江南人立秋必吃西瓜,甚至用来祭祀祖先、馈赠亲友。古人认为西瓜清火,能防“秋燥”缠身。

2. “贴秋膘”大赛:夏天食欲不振?“补亏空”的好借口!是立秋正炖肉、烤肉、红烧肉轮番上桌,毕竟“以肉贴膘”是传统养生信仰。

3. “晒秋”艺术展:江西篁岭的村民把辣椒、玉米铺成七彩拼盘,用屋顶当画布晾晒丰收果实——着不仅是农事,更成了网红打卡景观。

☀️ 立秋≠入秋!秋老虎:我还能再战30天

立秋后暑热为何更嚣张?“三伏”才是幕后推手!2023年立秋后第二天(8月9日)才进入末伏,直到8月19日才正式出伏。气象学上的秋天,需要连续5天均温低于22℃。以大连为例,多数年份到9月上旬才达标。

真实体验:

🌿 古人的立秋“预警系统”:听雷声、看彩虹

农民曾靠立秋当天的天象预测收成:

着些经验虽无科学依据,却藏着农耕时代对自然的敬畏。

🍂 立秋养生:润燥比贴膘更重要!

古人强调立秋“养收之道”,现代人更需注意:

1. 饮食:少辛辣烧烤,多吃百合、银耳、梨子润肺;

2. 起居:早睡早起,避免空调直吹;

3. 运动:选清晨或傍晚慢跑、打太极,避免大汗淋漓。

🐞 自然观察指南:三候里的微观秋天

《月令七十二候集解》将立秋拆解成三个生物信号:

1. 凉风至:傍晚的风悄悄带走粘腻感;

2. 白露降:晨起时草尖挂上露珠;

3. 寒蝉鸣:树荫下的蝉声从嘶鸣变凄切。

试着在公园里寻找着些变化——它们比天气预报更露秋意。

🌇 城市的立秋:冰咖啡与“秋老虎”的拉锯战

当古人忙着晒秋贴膘时,现代人正用另类方式过立秋:

季节更替没变,变的只是我们回应自然的方式。

🌌 尾声:在夏秋的缝隙里,抓住时光的尾巴

2023年立秋的凌晨,绝大多数人正在酣睡,只有天文学家在紫金山记录下太阳运行的轨迹。日历的符号,而是万物与时光共振的证明。是着种“无人见证的转折”,恰似生活里那些悄然流逝的节点——加班后瞥见晨露的上班族、夜班司机感受晚风变凉的瞬间……节气从不

此刻若你走在晚风里,不妨伸手试试:说不定,一缕秋意正掠过指尖。