2020年2月4日17时03分12秒,太阳到达黄经315°,农历正月十一的日头斜斜西沉之际,庚子鼠年的“立春”准时叩响了人间的大门。这个精确到秒的时刻,被《华夏天文年历》郑重记载,成为新一轮四季轮回的起点。

有趣的是,这一年的农历鼠年竟藏着两个立春!除了年初的正月十一,年尾的腊月廿二(2021年2月3日)还将迎来第二个“春”🍃。这出“双春记”并非天降祥瑞,不过是阳历与阴历计算中的巧妙重合——只因农历鼠年闰了个四月,硬生生拉长到384天,才让春天在年历上“梅开二度”。

🐂 鞭声里的千年祈愿

打春最热闹的风景,莫过于“鞭春牛”。这项习俗可追溯至周代,连皇宫门前都要立起泥塑春牛,打碎后任百姓争抢碎片,称为“抢春”。桑木为骨、冬至后取土塑成,身绘四时八节纹样,仿佛一座移动的农耕图腾。是牛

州县官执红绿鞭抽打春牛时,口中念念有词:“一打风调雨顺,二打地肥土暄……”直到“十打十全十美”才收鞭。浙江地区更把仪式推向高潮——众人一拥而上将春牛捣碎,抢泥土撒入牛栏,深信这能催旺六畜。百姓对丰收最直白的渴求。是这般带着泥土味的狂热,恰

🌯 咬住春光不松口

若说鞭牛是“动如脱兔”,咬春则堪称“静若处子”。北方人摊开薄如蝉翼的春饼,裹上鲜脆的萝卜丝、嫩葱和酱肉;南方油锅里翻腾着金黄的春卷,咬一口酥响,满嘴都是早春的鲜。

生嚼萝卜的习俗最显豪气!取的是“咬得草根断,则百事可做”的意头,脆辣滋味冲喉而上,仿佛一口吞下了整季的生机。从皇宫到街巷,春饼与萝卜的清香漫过千年,至今仍在立春日的餐桌上倔强飘荡。

🌿 藏在东风里的科学

古人把立春掰成三份“尝”:“东风解冻”是暖风揉碎冰河,“蛰虫始振”是地底生命悄然翻身,“鱼陟负冰”则见碎冰浮水如鱼鳞。这“立春三候”看似诗意,实为农耕文明的精密物候观察。

“春打六九头”的谚语更显智慧。冬至后数九寒冬,待第六个“九”开场,东风果然如约而至。没有温度计的年代,人们用身体感知着自然律动,将春讯编成歌谣代代传唱。重头戏!是

🎉 一场全民狂欢节

立春前夜才官府在城东搭起彩旗招展的“春棚”,游行长队抬着“春官”穿街走巷,鼓乐声惊飞寒鸦。行至县衙报春时,全城百姓早已挤满道路,连空气都兴奋得发颤。

报春人的装束也充满仪式感:冠饰锦带加身,沿街高喊“春来了”,声如破冰之斧。旧时妇女们甚至拆解旧衣“拆小人”,用针线缝走晦气;孩童举萝卜灯嬉闹,灯影摇碎在初融的雪水里。

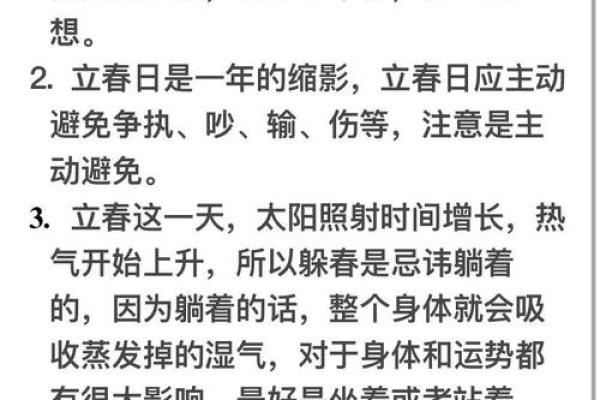

⚠️ 那些温柔的禁忌

“打春不串门”的规矩藏着对自然的敬畏。古人认为立春阳气初生,贸然走动恐惊扰春神。有些地方甚至将“穷神”拟作妇人,称“初五送穷媳妇出门”,虽带封建糟粕,却也折射出对新年顺遂的朴素向往。

而养生智慧至今闪光:立春乍暖还寒,流感病毒最易肆虐。老中医们叮嘱多吃菠菜、芥菜等深绿蔬菜,橙柚类黄酮护体,开窗通风勤洗手——这些与现代防疫不谋而合。

🌸 尾声:春在枝头已十分

2020年的打春钟声响起时,武汉方舱医院刚建成一日,口罩后的笑容还带着焦虑。鞭牛的鼓点、咬春的脆响仍在华夏大地次第绽开,仿佛宣告着:寒冬再凛冽,也挡不住人们对生机的执念。

如今看那被十番吉言祝福过的春牛土,何尝不是一粒时光胶囊?封存着人类对土地的,对节气的敬畏,以及无论顺逆都要好好过下去的韧劲儿。当东风又绿江南岸,不妨嚼片春饼望向田野——那里,永远有下一个春天正在赶来。