2021年7月11日0时0分,日历悄无声息地翻到了头伏的第一页。没有烟花,也没有倒计时,空气里那股黏糊糊的热浪准时打卡上班——三伏天正式拉开帷幕。

这个精确到分钟的时间,说起来藏着一套古人“暗号”。老祖宗用天干地支编织时间网,夏至后的第三个“庚日”便是入伏发令枪。所谓“庚日”,好比十天循环一次的代码,带着“庚”字头的日子轮流。2021年夏至在6月21日,掐指一算,第三个庚日正正落在7月11日。

40天超长“汗蒸券”

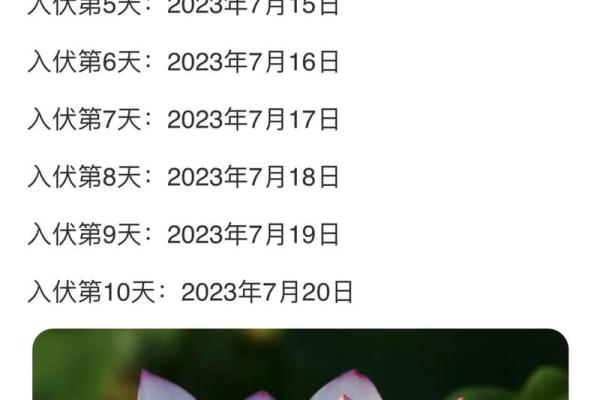

这一年三伏的排班表,活像一张加长版桑拿房会员卡:

中伏硬生生撑满20天,让整个三伏变成马拉松式煎熬。原因?夏至到立秋间冒出了五个庚日,按规则自动触发“加时赛”。这也是自2015年起,连续第七年三伏天“续杯”到40天。

太阳的“年末冲刺”

三伏天热到融化,背后是太阳和地球的“热量拉锯战”。夏至后,白天偷摸缩短,黑夜悄悄延长,可地表还在疯狂吸热。等到三伏期间,攒了许久的热量终于憋不住,一股脑喷发出来。,此时东南风裹着太平洋湿气扑面而来,空气湿度直奔“拧出水”模式。是

更绝的高温叠高湿,体感温度直接翻倍——站着不动都像在蒸笼里慢炖。

冬病的“暑期补习班”

中医圈流传一句秘籍:“冬天欠的债,夏天抓紧还。”三伏天阳气鼎盛,正是修理寒湿毛病的黄金档期。

打个比方来说老慢支患者,冬季咳得撕心裂肺,夏天却能在背上贴几片“三伏贴”。艾草生姜混成的药膏,借高温撬开毛孔,把寒气硬生生拽出来。有些地方更生猛——徐州人直接端上羊肉汤,美其名曰“喝进肚子的三伏贴”。

生存指南:防暑≠贪凉

老祖宗对付三伏,早写好了“四防说明书”:

1. 防寒:空调房裹毯子的人注意了!冷风偷袭颈椎会埋下肩周炎祸根,喝冰水猛灌更让心脏“咯噔”一跳。

2. 防暑:午后地表像铁板烧,出门记得带遮阳伞+藿香正气水双件套。温度计飙过35℃时,连狗都知道躲树荫。

3. 防湿:衣服晾不干?墙角长蘑菇?除湿机开到最大档!薏米红豆粥此时是餐桌救星。

4. 养阳:清晨六点溜达一圈,小汗微出就收工。大汗淋漓?那可是在给空调房输送“病号”。

舌尖上的三伏暗号

神州人在吃上的仪式感,三伏天也不放过:

尾声:出伏≠退烧

8月20日,末伏落幕。上海人刚欢呼“出伏啦!”,抬头却撞见33℃高温预警——夏天压根没打算交班。

气象台淡定提醒:真正的秋天,得等到九月下旬连续五天平均气温跌破22℃才算数。在此之前,防晒霜和绿豆汤依然是随身标配。

三伏天的智慧,或许就在这份“热并顺应着”的从容里:用酸梅汤化解闷燥,借竹席承接汗水,在蝉鸣最嚣张的午后,摇着蒲扇等一场雷雨洗净天空。毕竟,没有蒸透的盛夏,哪来清朗的凉秋?