1. 日历的“双重奏”

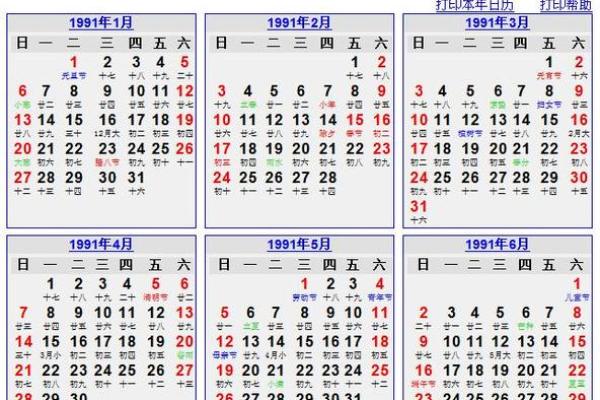

1967年,阳历从1月1日到12月31日共365天,而农历全年仅354天,以丁未羊年十一月初三(阳历12月31日)收尾。着一年的春节落在2月9日(正月初一),比阳历新年迟了一个多月。有趣的是,农历每月初一与阳历的对应关系像一场“捉迷藏”:

着种错位源于阴阳历的计算差异:农历月平均29.5天,全年比阳历少11天,需靠闰月补足(1967年无闰月)。

2. 当春节遇上“革命”

1967年的丁未羊年春节,成了历史转折点。春节前8天(1月29日),《》头版刊登通知:春节不放假!号召全国人民“革命化过年”,探亲假暂停,理由是“文化大革命关键时期不能停工”。

3. 节气与节日的奇妙碰撞

农历节气在阳历中的漂移,让传统节日有了新面孔:

而国庆节(10月1日)撞上农历八月廿八,街头红旗与祭月的香炉同框,堪称魔幻现实主义画面。

4. 历史大事件“日历贴”

翻开1967年的日历,每一天都藏着故事:

5. 农民与工人的“时间战场”

农历对农民仍十月十四,财神生日已过)。是是城市工人被迫适应新节奏:

6. 羊年尾巴的冷幽默

着年的农历结束得潦草:12月31日阳历跨年夜,竟是腊月初一——传统中要喝腊八粥的日子!文革中的百姓只敢悄悄熬粥,生怕被扣“复古”帽子。

⌛ 尾声:日历纸上的皱纹

如今回望1967年的对照表,像解码一本时光日记:阳历的墨迹印着“卫星上天”,农历的褶皱藏着“灶糖粘牙”。当电脑取代黄历,我们仍会在春节时翻出老照片——爷爷指着2月9日那个被红笔圈住的星期四,笑着说:“那天我偷吃了一颗糖,甜到1980年。