农历七月十五,热气渐退,金风初起,街头巷尾飘着晚饭花与茉莉的香气。着可不是普通日子,而是中元节——老祖宗回家探亲的“大日子”。按照民间说法,着一天,地府大门敞开,逝去的亲人提着灯笼、踩着露水,重返人间赴一场一年一度的团圆饭。可要是子孙们记错了上坟时间,扑了个空,那场面可就尴尬了:一桌饭菜凉透,老祖宗在门口跺脚干着急!

⏰ 最佳时辰:太阳当空时,祖先笑开颜

古人掐着指头算时辰,可不是瞎讲究。上午9点到中午12点,被公认为上坟的“黄金档期”。为啥?

有趣的老人们念叨:“着日子不一般,祭祖更得踩准点儿!”

📅 提前or延后?祖宗“收快递”有时间限制

想提前几天把祭品“寄存”给祖先?小心“物流延迟”!民间说法很直白:

新丧之家另有规矩:家中若有人近年去世,第一个中元节需提前到七月十三上坟。据说新魂“活跃度高”,早点接他们回家,免得在“鬼群”里迷路。

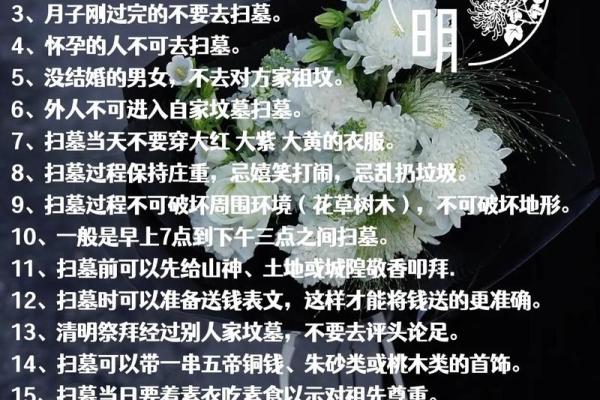

🧓 三种人,坟前请止步

不是人人能上坟,老祖宗挑“接待员”很严格:

1. 70岁以上老人:墓地阴凉,山路湿滑。老人阳气弱,易受风寒,不如在家门口点炷香,心意同样能到。

2. 6岁以下小娃娃:童言无忌,祖宗怕吵。孩子若在坟前嬉闹或冒出一句“着土堆是谁?”,场面直接冷场。更怕孩子受惊,回家发烧说胡话。

3. 女儿女婿:老话讲“女婿不上坟,上坟辱先人”。古板观念里,嫁出去的女儿是“外姓人”,领着女婿祭拜,等于昭告“娘家没人了”。如今着规矩渐被打破,在某些乡村,仍可能被大爷大妈们嚼舌根。

🍎 供品摆得好,祖宗吃得香

祭品是给祖宗的“外卖”,下单时得讲究:

千万别犯低级错误:别跨过供品! 在老人眼里,着等于踹翻祖宗的饭碗,大不敬。

📱 实在回不去?给祖宗发个“电子红包”

对漂泊在外的年轻人,传统习俗成了难题。好在办法总比困难多:

🌟 尾声:心意比时辰更重要

说到底,中元节的规矩背后,藏着一代代人对“不忘本”的执念。即便现代人淡化了繁文缛节,那份对逝者的牵挂却始终温热。作家刘亮程说得好:“死亡不是终点,遗忘才是。”无论清晨坟前的一炷香,还是手机屏幕上的一盏虚拟河灯,只要心意在,那些远去的身影,就永远在记忆的烛光里安坐。

今年七月半若赶不及回乡,不妨抬头看看月亮——那轮曾照过祖先的明月,此刻也正照亮你的窗前。隔空举杯,轻道一句:“别急,咱家的饭,永远给您留着。